「言葉」と「ことば」を使い分けている著者のこころねが愛おしい。ろう者に対してつい「やさしいふり」をしてしまうわたしが居るのを実感させられるが、それ以上に、感動するんだなあ、エピソードのどれもこれも。聴者家族に生まれた聾者の著者が、聾家族に生まれた聾者の妻とのあいだに、聞こえる児が生まれ、その一日一日の物語は、想像を超えているとしかいいようがない。

かれらに寄せられるさまざまな善意の助言がまた、一層とかれらを悩ませている現実も重い。

最近、聞こえるこども(コーダ)が産まれたろう者の友達が言っていたことが、棘になってこころに引っかかっている。

「親と手話で話ができたからって、将来的には役に立たないでしょう。(中略)親子で会話ができることよりも、こどもが自分で生きていけるようにするべき」

そんな意見とはまったく逆のことを言う人もいた。(中略)どうすればいいのか、正直なところ、よくわからない。

つまるところは、こどもに対する愛情を感じているか、どう表現しているか、に帰結するきがする。聾者であるかどうか以前の問題として。そして、聞こえているわたしが一番学ばなければいけないのは、発語としての「言葉」だけが「ことば」じゃないって意識なのだ。

最近の読書10冊(予定を含む)

- 「おばさん」がいっぱい(執筆)三辺律子(『図書』岩波書店定期購読誌2021年4月号/本をひらいた時)

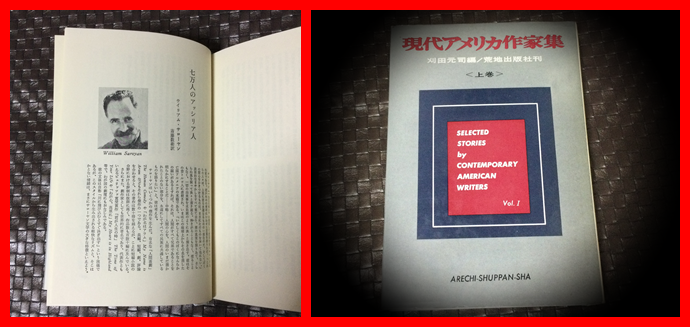

- 七万人のアッシリア人 ウイリアム・サローヤン(著)斉藤数衛(訳)現代アメリカ作家集上巻所収1971年初版

- 季(とき)間中ケイ子(筆)ほか/日本児童文学2021年3・4月号 特集25年後の子どもたちへ

- カフカらしくないカフカ 明星聖子(著)

- 雪の練習生 多和田葉子(著)

- 物理の館物語(著者不明)/小川洋子『物理の館物語』参照(柴田元幸編『短篇集』所収)

- 『還れぬ家』『空にみずうみ』佐伯一麦(著)

- 十一年目の枇杷(執筆)佐伯一麦(『図書』岩波書店定期購読誌2021年3月号/巻頭)

- もっともらしさ(執筆)畑中章宏(『図書』岩波書店定期購読誌2021年3月号/らしさについて考える④)

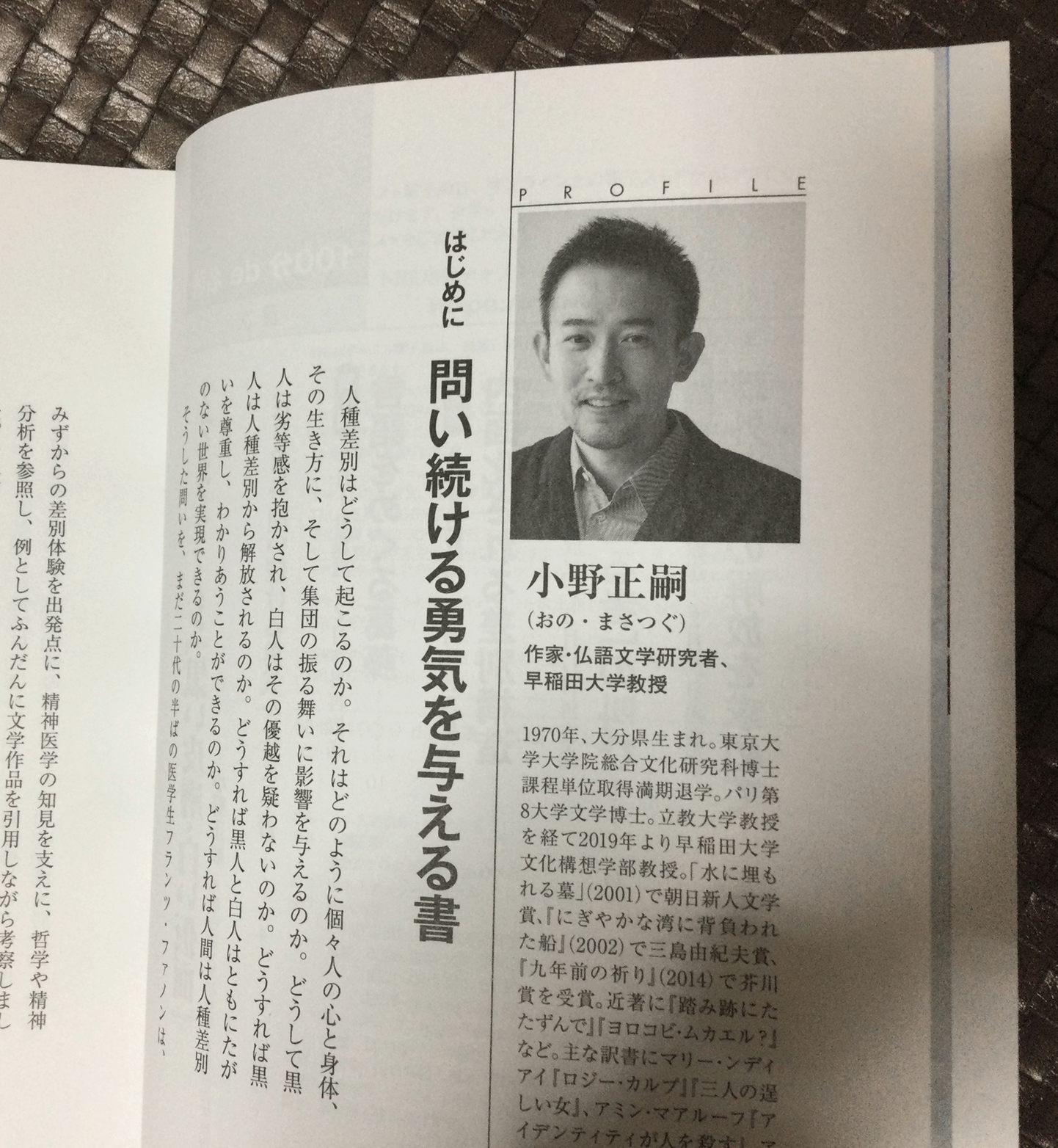

- 【続】フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い化面』小野正嗣(筆)NHK100分de名著