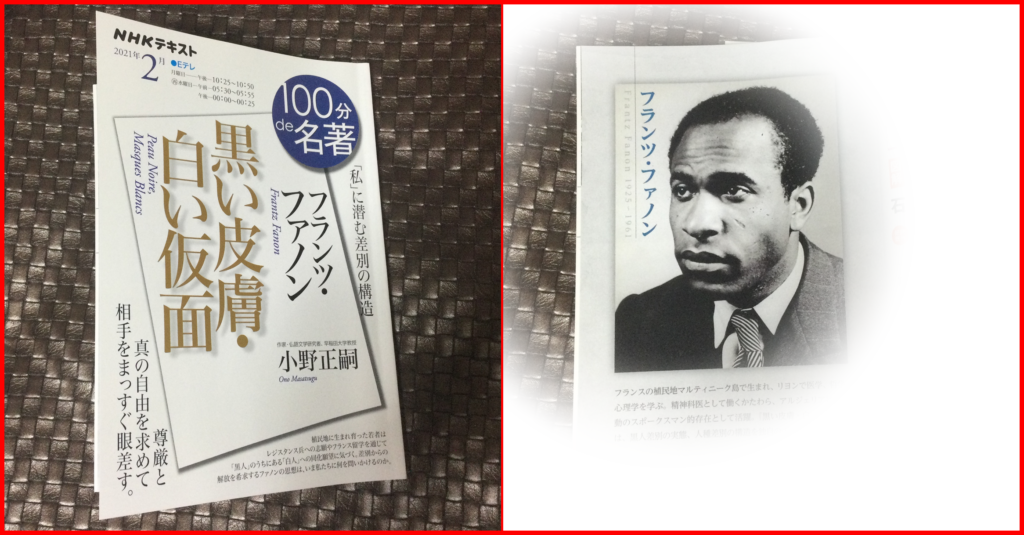

最終章(第4章)の話題は「北アフリカ症候群」という1952年発表の(一応)医学的問題。一応というのが肝だ。医師として当時の北アフリカ人(主にアルジェリア出身のアラブ人移民労働者)に見られる症例を見たF.ファノンさんは彼らの「苦しい」「死にそう」との訴えの原因は医学として個人の肉体を看る範疇を超え、劣悪な環境の問題、社会的問題と捉えた。そしてこの問題を一般雑誌(医学系統でない)に掲載したのだ。

患者の尊厳。今から70年も前に、非植民地の被差別民の人権・尊厳を当たり前のことと考えた一人の医師の問いかけは、今なお世界中につづく問いかけだ。

TV放送では、聴き手の伊集院光さんが「諦めたらそこに分断が生まれ、答えを出したらそこに差別構造が生まれる」と表現していた。つまり、問い続ける精神こそが人間を真の人間たらしめると辨えねばならないのだ。

最近の読書10冊(予定を含む)

- 映画にしなければならないもの(INTERVIEW)瀬々敬久・佐藤健・阿部寛/キネマ旬報2021年10月上旬号

- 小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌/回顧展公式カタログ兼書籍

- シンポジウム「明日に向けて、何をどう書いていくか」日本児童文学者協会2021公開研究会/案内リーフレット

- 「ぞうもかわいそう」再びー『かわいそうなぞう』の虚偽(筆)長谷川潮/『日本児童文学』2021年9・10月号特集「伝える」を問い直す

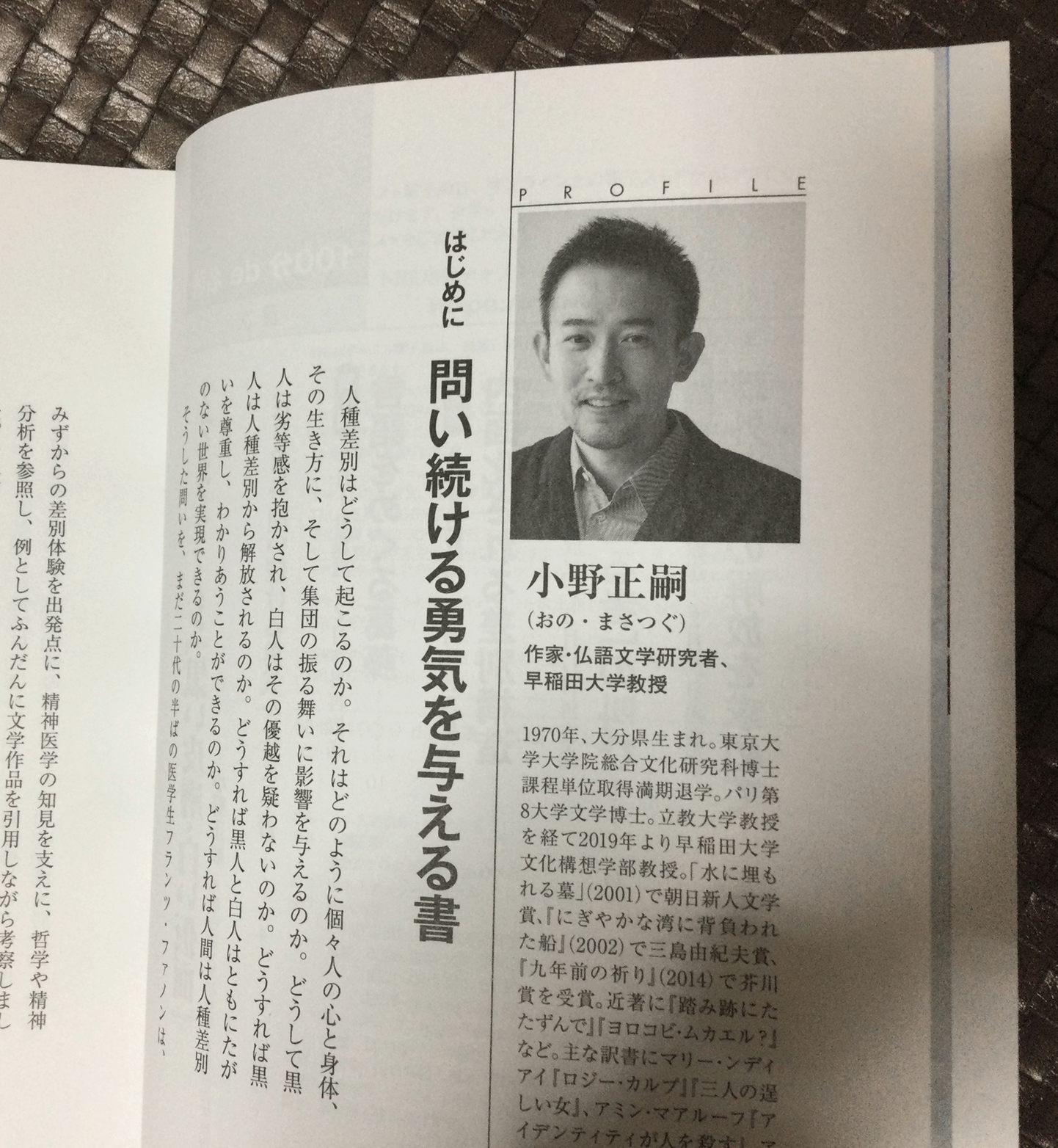

- レイシズムを考える(編)清原悠

- 咀嚼不能の石(筆)古矢旬/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号巻頭

- 読書の敵たち(筆)大澤聡/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号所収

- 宵の蒼(著)ロバート・オレン バトラー(訳)不二淑子/「短編画廊 絵から生まれた17の物語」所収 (ハーパーコリンズ・フィクション)

- 木村素衞――「表現愛」の美学 (再発見 日本の哲学)(著) 小田部胤久

- たまごのはなし(作・絵)しおたにまみこ