木村の言葉を借りるならば、「歴史に於いては一定不変の過去と云うものは存在し得ない」(「意志と行為」二一五頁)、ということである。芸術史の秩序はその都度完結している、すなわち芸術史とはまさにあるべき作品からなるが、そうであるために、「本当に新しい」作品が生まれるとき、この秩序は新たに作り直されなくてはならない。(中略)現在において新たに生じるものが過去を同時に再編成するのであるから、過去と現在は双方向に関係し合う。

第四章 国家ーー個人と人類を媒介するものとしての

著者小田部さんの作業もまた、木村素衛の哲学を再構築しているのだし、そのようにして哲学(に限らずあらゆる学問・思想など)は忘れ去られてしまわない限りに於いて、恒に「読まれる今」によって変質し続ける、つまりそれが生き続けるということなのだと念う。

正直「表現愛」はよくわからないが、小田部胤久さんが詠み込んだ木村素衛著作は、かつてついつい西洋から見て東洋的と既定されきたった日本の哲学を呪縛から解放することには成功しているような気がする、たぶん。

わたしも最近「読書」というものの意味を、こうした歴史認識と重ね合わせている。だから読書は、読んでいるその時々刻々が愉しい。

最近の読書10冊(願望を含む)

- 映画にしなければならないもの(INTERVIEW)瀬々敬久・佐藤健・阿部寛/キネマ旬報2021年10月上旬号

- 小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌/回顧展公式カタログ兼書籍

- シンポジウム「明日に向けて、何をどう書いていくか」日本児童文学者協会2021公開研究会/案内リーフレット

- 「ぞうもかわいそう」再びー『かわいそうなぞう』の虚偽(筆)長谷川潮/『日本児童文学』2021年9・10月号特集「伝える」を問い直す

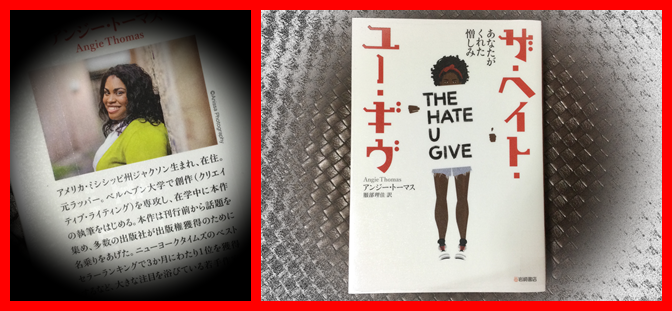

- レイシズムを考える(編)清原悠

- 咀嚼不能の石(筆)古矢旬/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号巻頭

- 読書の敵たち(筆)大澤聡/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号所収

- 宵の蒼(著)ロバート・オレン バトラー(訳)不二淑子/「短編画廊 絵から生まれた17の物語」所収 (ハーパーコリンズ・フィクション)

- 木村素衞――「表現愛」の美学 (再発見 日本の哲学)(著) 小田部胤久

- たまごのはなし(作・絵)しおたにまみこ