ハンセン病の隔離政策を執拗なまでに廃止しなかった国、それが日本という国であることを我々は忘れてはいけない。今の政治家や国家公務員は前任者の悪行と言い放つかもしれないが、その時代から連綿とつづく政府に変わりない。組織の体質とはそうした歴史の産物にほかならない。

さて、ハンセン病文学として著名な合同詩集『いのちの芽』のもともとの題名が「来者」になるはずだったと初めて知った。いまごろそんなことをいうのは意味が無いだろうが、癩者と同音にして未来を示唆する「来者」にしておいてほしかったと念う。編集者の、売れてなんぼという意思がまさったのは当然なのだろうが。

それ以上に、新鮮な着眼点を筆者は教えてくれている。詩人たちはそれぞれに孤立し心を閉ざした創作者ではなかったという事例だ。詩作指導者と思われていた大江満雄さんが一方的な編集指導の人でなく、啓発し合い創作意欲を高めあう同志であったことが、「来者」誕生のエネルギーだったにちがいない。

全国の療養所の詩人たちへの聞き書きの旅を進めるなかで私は、従来のハンセン病問題の研究誌ではまったく目を向けられてこなかったこのような相互交流の史実を教えられたのである。

ハンセン病療養施設にいる人びとはすっかり高齢となり、ほどなくして、隔離の辛酸をなめた方々は居なくなる。なればこそ聞き取りに遺された時間は多くない。令和という時代が、ハンセン病文学=来たるべき者たちの文学と確と認知する時代になってほしい。

最近の読書10冊

- 映画にしなければならないもの(INTERVIEW)瀬々敬久・佐藤健・阿部寛/キネマ旬報2021年10月上旬号

- 小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌/回顧展公式カタログ兼書籍

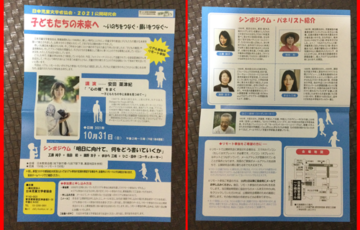

- シンポジウム「明日に向けて、何をどう書いていくか」日本児童文学者協会2021公開研究会/案内リーフレット

- 「ぞうもかわいそう」再びー『かわいそうなぞう』の虚偽(筆)長谷川潮/『日本児童文学』2021年9・10月号特集「伝える」を問い直す

- レイシズムを考える(編)清原悠

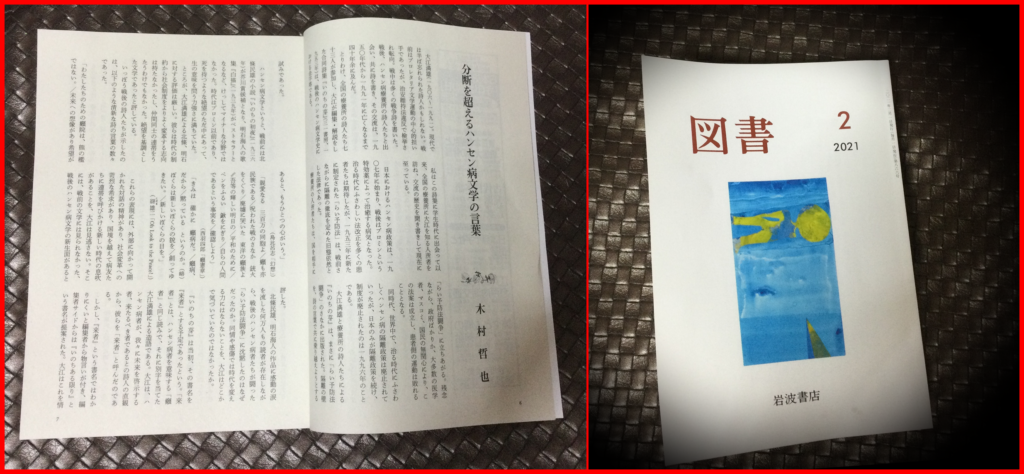

- 咀嚼不能の石(筆)古矢旬/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号巻頭

- 読書の敵たち(筆)大澤聡/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号所収

- 宵の蒼(著)ロバート・オレン バトラー(訳)不二淑子/「短編画廊 絵から生まれた17の物語」所収 (ハーパーコリンズ・フィクション)

- 木村素衞――「表現愛」の美学 (再発見 日本の哲学)(著) 小田部胤久

- たまごのはなし(作・絵)しおたにまみこ