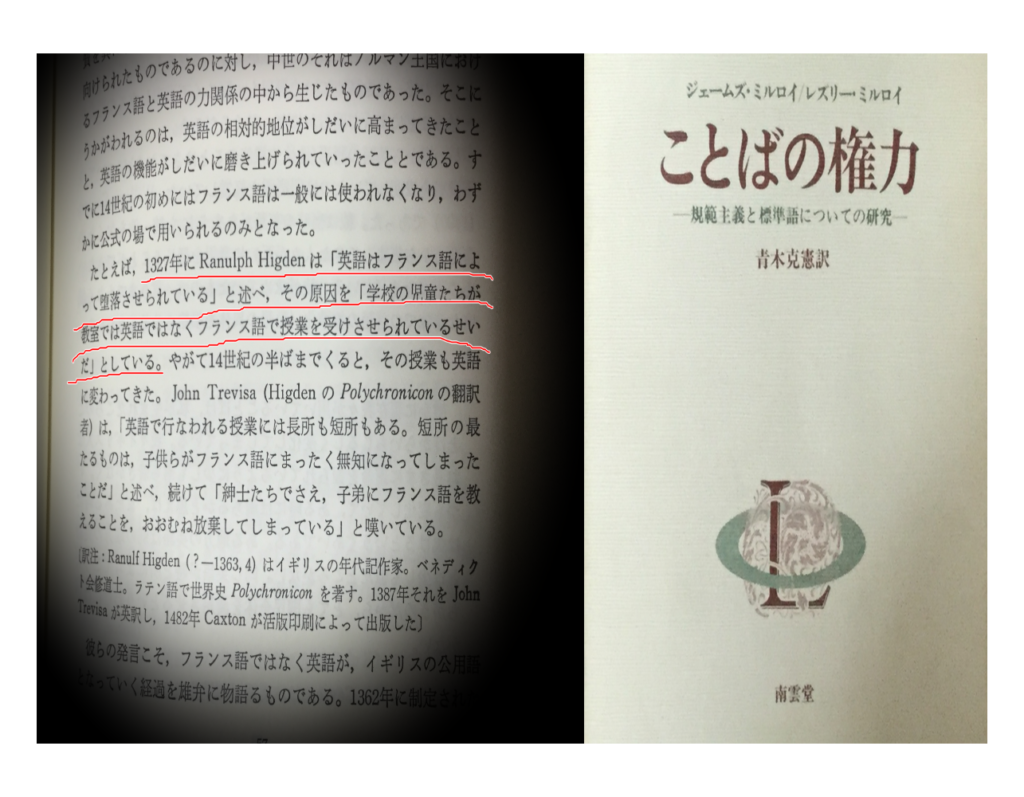

1327年に Renulph Higden は「英語はフランス語によって堕落させられている」と述べ、その原因を「学校の児童たちが教室では英語ではなくフランス語で授業を受けさせられているせいだ」としている。

[p.57]

へえ~と驚いたおかげで読み切った。米語はともかく英語には悠久の堂々たる歴史があるものと思い込んでいた無知がはずかしい。ノルマン王国におけるフランス語と英語の力関係が教育言語に及び、必然的に教育を受けた大衆の生活言語を様変わりさせ、英語そのものに与えた影響も少なくない。それを思えば少なくとも、日本語の歴史は極めて特異なのだ。

本書は1987年の邦訳。つまりそれ以前に、英国では自分たちの言語の理想型について研究激論されていたのだ。他言語との日常的な関わりのなかで、いかに自国言語をあらしめるか、は学問研究の領域を超えて切迫した問題となりつつあった。言語学者たちの古い考え方によれば、ナマの言語状況は研究対象であっても、善悪・正誤には関知しないという学問のための学問でしかなかった。しかし現実に、教育の分野で、また文筆家たちの世界から、正当と異端の判定が下され、国民の大多数はそのながれに押し流されてしまう危機が厳然として存した。それが端的に表面化したのは、たとえば言語療法の現場における「テスト」の圧力だ。標準とされた言語を読み書き出来ない者は健常者でなくなってしまうのだ。

世界は現在、言語の多様性を擁護する動きを見せているかに見える。しかし、現実には同時に、一国の言語を標準化し、基準からはみだすもの(とりわけ話し言葉)を標準と認めないシステムが拡散中。わが国で働く外国人労働者の言語環境をみれば一目瞭然だろう。言語とりわけ話し言葉についての、あるべき姿をわれわれも意識していくことが求められる。(手遅れになるまえに。)

- 「おばさん」がいっぱい(執筆)三辺律子(『図書』岩波書店定期購読誌2021年4月号/本をひらいた時)

- 七万人のアッシリア人 ウイリアム・サローヤン(著)斉藤数衛(訳)現代アメリカ作家集上巻所収1971年初版

- 季(とき)間中ケイ子(筆)ほか/日本児童文学2021年3・4月号 特集25年後の子どもたちへ

- カフカらしくないカフカ 明星聖子(著)

- 雪の練習生 多和田葉子(著)

- 物理の館物語(著者不明)/小川洋子『物理の館物語』参照(柴田元幸編『短篇集』所収)

- 『還れぬ家』『空にみずうみ』佐伯一麦(著)

- 十一年目の枇杷(執筆)佐伯一麦(『図書』岩波書店定期購読誌2021年3月号/巻頭)

- もっともらしさ(執筆)畑中章宏(『図書』岩波書店定期購読誌2021年3月号/らしさについて考える④)

- 【続】フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い化面』小野正嗣(筆)NHK100分de名著