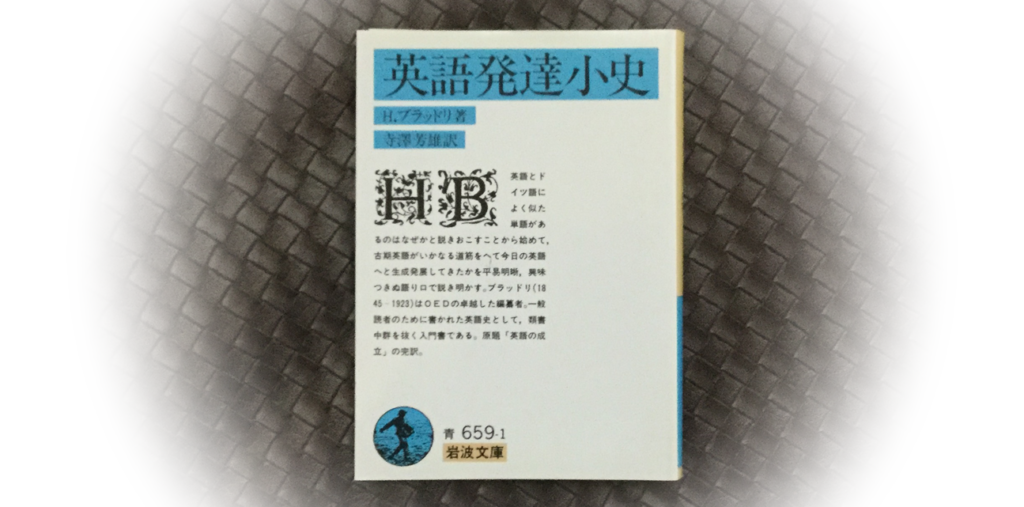

昨日の読書で知った、ノルマン征服による英国の言語変化をくわしく学ぶべく手にした一冊。(古本屋さんてえらいと念う。同じ棚に並べてあるんだから、必然的に目に留まる。こういう本屋さんだからまた足を運ぶ。)

外国からの借入語についての章を拝見すると、英国人はブリテン島に定住する以前からローマ文化経由でラテン語を取り入れていたし、その後、6~7世紀に英国民はキリスト教に改宗した結果として相当数のラテン語が入る。そのほか、ケルト語、北欧語などが宣教師や支配民族の者を介して入り込んでいる。とはいえ、語彙数からみれば英語全体のほんの一握りにすぎない。

しかし、ノルマン征服による変化は格別だ。

支配者による変化が施されたというと、英語にとって好ましくない変容のような印象を受けるかもしれないが、それは大いなる誤解だ(歴史的に振り返れば)。最大の影響は、フランス文学の知識と表現が英語文学語そのものや英詩を発達せしめたのだ。(つまり、12世紀にはフランスは文学の先進国だったっていうこと。)ただ加えて興味深いのは、フランス由来の同じことばが神学・聖職者により北部方言という別ルートでもはいったため、複雑な変容を為していったという。端的な例として、著者は gaol(刑務所)という語を挙げている。綴りはフランス北部方言なのに、発音はフランス中央語に基づいているとか。ことばから、人間移動の歴史が見えるというのは実に面白い。

〈補記〉原著『THE MAKING OF ENGLISH』は1904年に出た、英国の英語学者・辞書編纂者H.Bの代表的著作。1967年の改訂補筆版はしがきには、その任に当たったシメオン・ポッターがこう記している。

果たせるかな、本書『英語発達小史』は、忽にして一つの古典となった。出版後六十余年を経た今日でも、愛読者は跡を絶たない

岩波文庫の初版が1982年、わたしが手にしているのは2002年20刷。今年2020年で出版から116年。ただの古典ではなく真に愛読され来たった名著と知れる。凄いなあ。

最近の読書10冊

- 映画にしなければならないもの(INTERVIEW)瀬々敬久・佐藤健・阿部寛/キネマ旬報2021年10月上旬号

- 小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌/回顧展公式カタログ兼書籍

- シンポジウム「明日に向けて、何をどう書いていくか」日本児童文学者協会2021公開研究会/案内リーフレット

- 「ぞうもかわいそう」再びー『かわいそうなぞう』の虚偽(筆)長谷川潮/『日本児童文学』2021年9・10月号特集「伝える」を問い直す

- レイシズムを考える(編)清原悠

- 咀嚼不能の石(筆)古矢旬/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号巻頭

- 読書の敵たち(筆)大澤聡/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号所収

- 宵の蒼(著)ロバート・オレン バトラー(訳)不二淑子/「短編画廊 絵から生まれた17の物語」所収 (ハーパーコリンズ・フィクション)

- 木村素衞――「表現愛」の美学 (再発見 日本の哲学)(著) 小田部胤久

- たまごのはなし(作・絵)しおたにまみこ