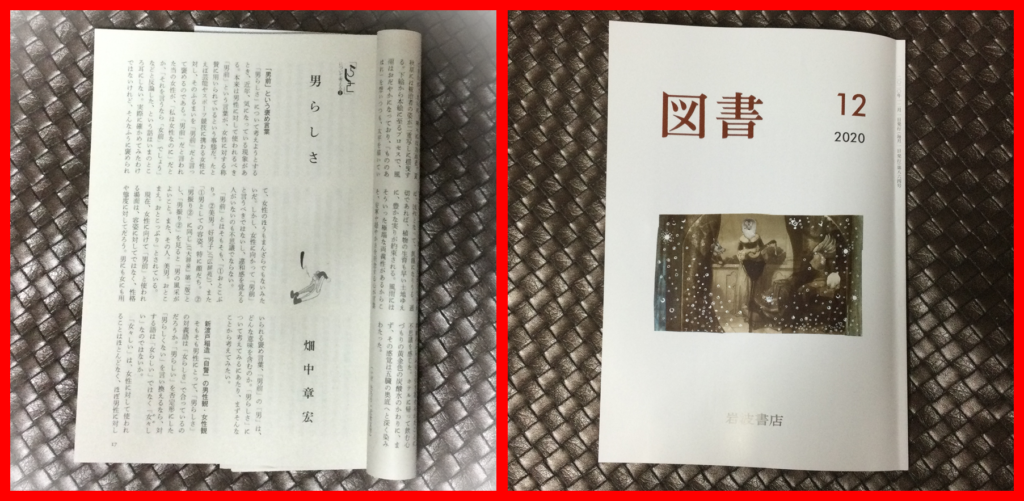

前号で「らしさ」シリーズの端緒を飾った「女らしさ」につづくのはやっぱり「男らしさ」だ。そこは読み通りだったが、予想通りの展開のあとの待っていたのは、ほんに今どきの「男らしさ」を問う素晴らしい提言としての一品だった。

そもそも男らしさの対義語は女々しいではないか、という提示は、ふむふむという感じで始まった。日本近代の男女観のモデルに選ばれたのは新渡戸稲造。男性は女性の保護者という感じ。それが現在平成令和にどう変わったかとして白羽の矢が当たったのは霊長類学者・人類学者の山極寿一さんだが、男は食物獲得に精出し、女性を守るという点で男らしさに変化は見られないという、ほんと今の日本の状況が浮き彫りに。しかし、そこで終わったら面白くも何ともない。著者の着眼が鋭い。題して「つわり」を覚える男たち。

妻の妊娠と同時に夫がつわり(悪阻)を体験する事例は、実は古く柳田国男の記録でも見られるもので、民俗学的には昔は十人に一人見られたとの記録もある。現代に於いて、イクメンが取り沙汰されるようになったが、つわりを覚える男達は今後「女らしい」男と言われるのか、「女々しい」男になるのか、それ以上に「男らしい」男と解釈されるのか、これは実に大きな転換期に差し掛かったとみてとれるのかもしれない。

- 映画にしなければならないもの(INTERVIEW)瀬々敬久・佐藤健・阿部寛/キネマ旬報2021年10月上旬号

- 小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌/回顧展公式カタログ兼書籍

- シンポジウム「明日に向けて、何をどう書いていくか」日本児童文学者協会2021公開研究会/案内リーフレット

- 「ぞうもかわいそう」再びー『かわいそうなぞう』の虚偽(筆)長谷川潮/『日本児童文学』2021年9・10月号特集「伝える」を問い直す

- レイシズムを考える(編)清原悠

- 咀嚼不能の石(筆)古矢旬/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号巻頭

- 読書の敵たち(筆)大澤聡/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号所収

- 宵の蒼(著)ロバート・オレン バトラー(訳)不二淑子/「短編画廊 絵から生まれた17の物語」所収 (ハーパーコリンズ・フィクション)

- 木村素衞――「表現愛」の美学 (再発見 日本の哲学)(著) 小田部胤久

- たまごのはなし(作・絵)しおたにまみこ

《参考》前号「女らしさ」の巻は、こちら