最後まで読んで、半分泣きそうになって笑ったのは久しぶり。一から十まで想像を絶する、著者の脳機能障害の苦闘に同情したわけでもなさそうで、どちらかと言えば彼女の発する逞しい「ヘンな人」感とそれを肯定する力にふふふと惚れてしまいそうになったのだろう。

ゲラを読んだとき、「この人(=私)、ヘンな人だな」と思いました。/「そうか。私は自分が思っていたよりも“ヘンな人”だったのか……」/ うれしくはありませんでしたが、笑ってしまいました。

あとがき

ここですよ、泣きそうになって笑ったのは。このあとの結語では、ジンときました。

みんがそれぞれにちょっとヘンで、それが自然な社会のなかでは、「どっちが正真正銘のヘンか」とか「どっちのほうが上等のヘンか」などと比べ合うこともないでしょう。誰もが、どこかヘンなままで、苦しむことなく、そのままに生きられたらいいなぁと、強く強く願っています。

SNSなどを中心に排除しあう風がやや強まっている現代だからこそ、こうした紙の本が多く読まれてほしいと切に念う。(デジタルバージョンがだめってわけではなくて、紙の本が似合う気がしてる。五感の鋭い人にも、多少弱ったりしている人にも。)

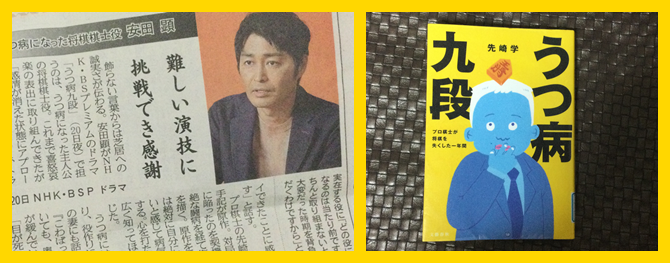

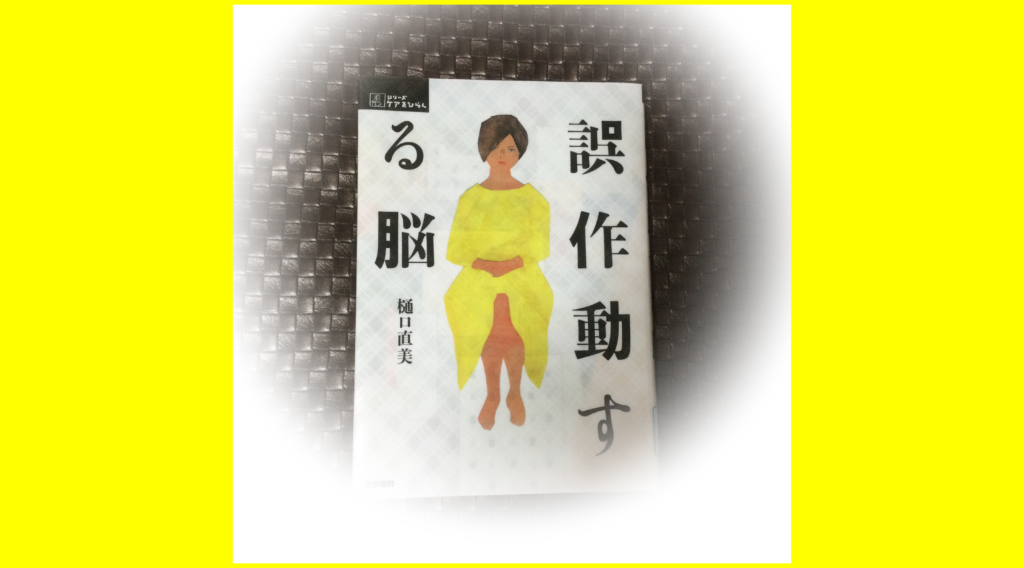

それから是非記しておきたい点が2個。まずは表紙のデザインと絵が絶妙。文字は明朝とゴチックがまぜこぜの字体なのだが、著者の文字認識の苦しさが滲んでいる。絵のほうは、たぶん、描かれた女性は著者なのだろう。じっと見てると、こちらを見据えているようでもあり、わずかに微笑もうとする瞬間でもあり、診察されることに緊張している患者風でもあり、ほんとうは座していながら心ここにあらずかもしれない、などと妄想させる気配を発している。そして、もう一つの発見は、著者の文章力の魅力。比類ない喩えの数々。たとえば嗅覚障害で幻臭と本物の匂いに接したとき

本物だろうが、偽物だろうが、香りを感じられたとき、私は、恋人に抱きしめられた若い女性のようにうっとりするのです。

暴風雨の海をカヌーで渡った末にやっと静かな入江にたどり着いたように、その平穏さは、かけがえのないものに感じられました。

先日、テレビから料理研究家・土井善晴さんの柔らかい関西弁が響いてきました。/「味噌汁は、濃くてもおいしい。薄くてもおいしい」/ ああ、その瞬間、土井さんのおでこから放たれた世界を照らすビームに貫かれたと思いました。

これらの比喩の美しいことよ。あたかも仏典の編者がほとけの悟りの世界を伝えるのに膨大な比喩を繰り広げたのに似ているとさえ思う。

最近の読書10冊(予定を含む)

- 春の宵(著)クォン・ヨソン(訳)橋本智保/韓国女性文学シリーズ4

- アジの味(著)クォン・ヨソン(訳)斎藤真理子(頭木弘樹編『絶望書店』所収)

- ゆるく考える(著)東浩紀 (河出文庫)

- 他所者の神戸(執筆)尾原宏之(『図書』岩波書店定期購読誌2021年6月号)

- 実力も運のうち 能力主義は正義か? マイケル・サンデル(著)鬼澤忍(訳)

- 「僕ら」の「女の子写真」から わたしたちのガーリーフォトへ 長島有里枝(著)

- 未確認ハンバーグ弁当(作)日向理恵子/日本児童文学2021年5・6月号

- 雲と空のはざまで(執筆)大河原 愛(『図書』岩波書店定期購読誌2021年5月号/巻頭)

- お探し物は図書室まで 青山美智子(著)さくだゆうこ(羊毛フェルト)写真(小嶋淑子)装丁(須田杏菜)

- 三の隣は五号室 長嶋有(著)中公文庫