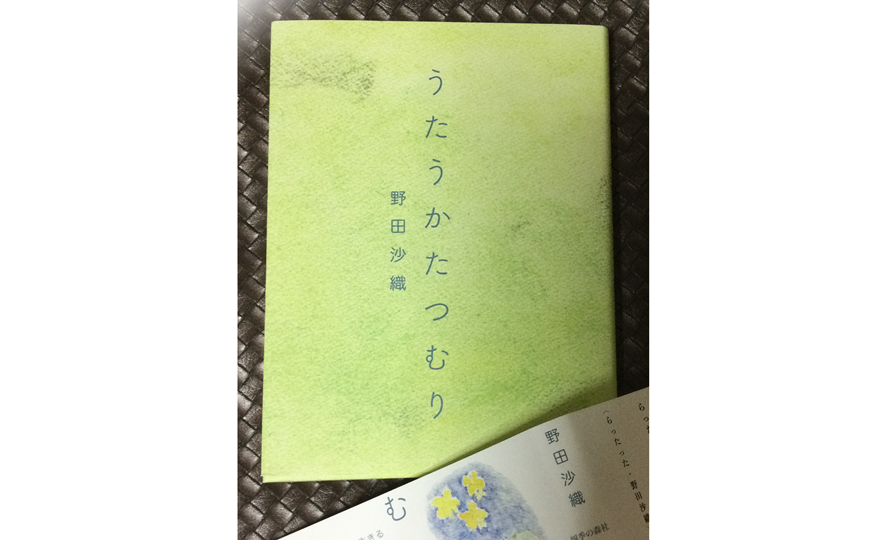

新感覚の迷宮小説の海にただよう気分がしばらく抜けない。不快でもないが快適でもなく、ただ浮かびたゆたう、文学という名の言海というものか。

物書きが行き詰まり苦悩し揺れる心の世界を見事に小説という手法そのもので描いている。ちまたに氾濫するハッピーエンド物語でなく、かといって残酷とか悲哀とかそんな平板な言葉でも置き換えられない。

小説家としてデビューしながら1冊だけで停滞し、大学で創作をおしえる立場になった主人公の見る景色はリアルと心象風景と妄想やら記憶の断片が重層的に描かれる。

なかでも象徴的に登場するのが『金枝篇』。よく知らないので読後に松岡正剛さんの千夜千冊で勉強したら、19世紀の驚異的な大著の学術書というものの、著者J.G.フレイザーさんの推理連想の集積物であった。「肘掛け椅子に座ったままの人類学者」と馬鹿にされたそうだが、そんな世界を基調にした本作と知ると、あらためて言葉の樹海は広大で迷いやすいと感歎するばかりなのだ。