なにゆえに今、ヘルダーリンの詩を読むのか、自分の頭を整理しておこうと念う。発端は本年発刊されたジャック・デリダの本『哲学のナショナリズム』が読みたくてウズウズしたことに始まる。デリダの幻の84年講義「ゲシュレヒト」が謎に包まれた概念なのに、とっても今日的な匂いを放っているように聞こえた。副題に「性、人種、ヒューマニティ」と付いてるせいだ。今日的だからこそ今出るんだろうし、幸か不幸か岩波書店のサイトに「試し読み」があって飛びついたら、きっちり誘惑されてしまった。しかし、だ。難解な哲学講義に素人がいきなり参加して大丈夫か? と迷い心がもたげる。そこで、そもそもデリダが1980年代に起こしたプロジェクトは、このゲシュレヒトとハイデガーに関するものなのだから、その接点に位置するヘルダーリンまで遡ってしまえ、という結構安直な思いつきに突き当たったわけだ。以上の経緯をふまえてヘルダーリンを鑑賞するのだ、と言い聞かせているところ。

で、ヘルダーリンの時代と評価だけをひとことで復習しておくと、

ヘルダーリンが若い日、テュービンゲン大学に在学していた時、フランス革命の報に接して狂喜し、同学のヘーゲルやシェリングと一緒に「自由の木」を立ててそのまわりを踊り廻ったというのは、伝説化した有名な話柄だが、そこから出発して、ヘルダーリンを革命の理想に生涯忠実だった、人類解放のための戦士と見なすのが、左翼の大筋の見解である。

本書訳者解説より

これはあくまで左翼思想家の評だけれども、ヘルダーリンの詩には思想家をして礼賛せしめる魂のようなものが宿っているのは間違いない。彼の詩を純粋に「詩」として味わうにしても、じゃあ「詩」とは何ぞやという問題はどこまでも付きまとってくる。

夕べの幻想

(前略)今 舟人も港へ帰る/遠い街では 市(いち)の陽気なざわめきが/鎮まって行く 静かな園亭では/打ちとけた食事の席が 友らを照らす。私はどこへ行くのか? 人間は働き/報酬を得て生きる。労苦と休息が入れ代り/誰もが満足している。なぜ私にばかり/胸にささった棘が眠らない?(中略)

いざ来れ 甘い眠りよ! 心は多くを/望みすぎる。しかしいつかは燃えつきる/休みなく夢想に耽る若さとて。/やがて来る老いは 平和で晴れやかだ。

最近の読書10冊(予定を含む)

- 映画にしなければならないもの(INTERVIEW)瀬々敬久・佐藤健・阿部寛/キネマ旬報2021年10月上旬号

- 小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌/回顧展公式カタログ兼書籍

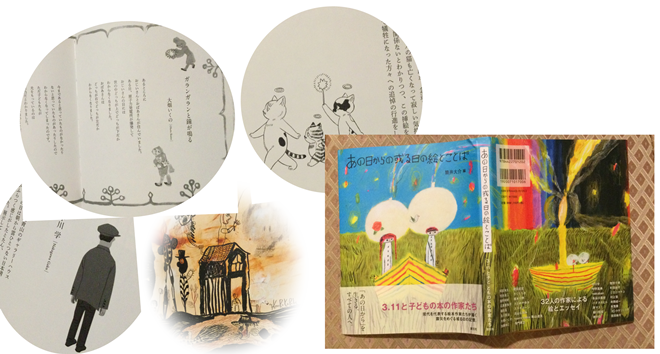

- シンポジウム「明日に向けて、何をどう書いていくか」日本児童文学者協会2021公開研究会/案内リーフレット

- 「ぞうもかわいそう」再びー『かわいそうなぞう』の虚偽(筆)長谷川潮/『日本児童文学』2021年9・10月号特集「伝える」を問い直す

- レイシズムを考える(編)清原悠

- 咀嚼不能の石(筆)古矢旬/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号巻頭

- 読書の敵たち(筆)大澤聡/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号所収

- 宵の蒼(著)ロバート・オレン バトラー(訳)不二淑子/「短編画廊 絵から生まれた17の物語」所収 (ハーパーコリンズ・フィクション)

- 木村素衞――「表現愛」の美学 (再発見 日本の哲学)(著) 小田部胤久

- たまごのはなし(作・絵)しおたにまみこ