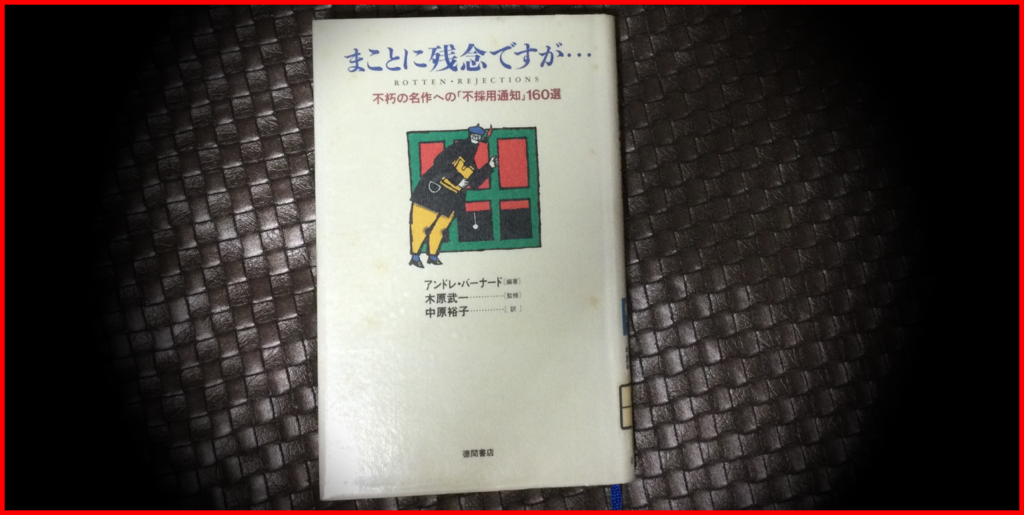

のちに名作と言われる著作たちが、当初編集者によってどれほど酷評を浴びせられたか計り知れない。本書は物書きを志す人びとに希望と勇気を与える書なのだ。

『大地』(1931年 パール・バック)の場合。

まことに残念ですが、アメリカの読者は中国のことなど一切興味がありません。

『アンネの日記』(1952年 アンネ・フランク)の場合。

この少女は、作品を単なる”好奇心”以上のレベルに高めるための、特別な観察力や感受性に欠けているように思われます。

『チャタレイ夫人の恋人』(1928年 D・H・ロレンス)の場合。

ご自身のためにも、これを発表するのはおやめなさい。

『タイム・マシン』(1895年 H・G・ウェルズ)の場合。

……たいして将来性のない、マイナーな作家だ。

この作品は、一般読者にはおもしろくなく、科学的知識のある者にはもの足りない。

そして本書のアメリカらしい点は、見開き2頁を使って「断り状を出した出版社および雑誌名」を公開しているところ。(個々の謝絶文の社名や編集者名は明かしていないが。)読み応えという点では、筆者の手になる挿話の数々も面白く、絶品は「断り状の使いみち」と題した逸話たち。

リー・ペニントンの詩は・・・拒絶の回数も数千回におよび、・・・“没”記念パーティを催したりした--断り状の裏面を招待状にして。

断り状のそのほかの用途としては、ランプシェードにする、コーヒーテーブルに貼りつける、ごみ箱をつくる(女流詩人ミュリエル・ルーカイザーがこれは得意だった)などがある。食欲がなくなるよう、冷蔵庫のドアに貼りつけておくという手もある。

さらに監修の木原さんが随所に「名作・文豪のちょっといい話」を載せているのは、謝絶文ばかりで陰鬱になるのを和らげるためだろう。実際は陰鬱どころか、編集者たちのある意味大真面目な仕事っぷりが可笑し過ぎるのだが。有象無象の中から新たな才能を拾い上げるのは、どの世界でも簡単なこっちゃない。社会の潜在的なニーズは潜在的なのだから、凡庸な編集者には発見できなくても仕方ない。あわれではあるが。

- 映画にしなければならないもの(INTERVIEW)瀬々敬久・佐藤健・阿部寛/キネマ旬報2021年10月上旬号

- 小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌/回顧展公式カタログ兼書籍

- シンポジウム「明日に向けて、何をどう書いていくか」日本児童文学者協会2021公開研究会/案内リーフレット

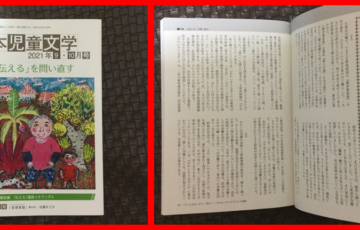

- 「ぞうもかわいそう」再びー『かわいそうなぞう』の虚偽(筆)長谷川潮/『日本児童文学』2021年9・10月号特集「伝える」を問い直す

- レイシズムを考える(編)清原悠

- 咀嚼不能の石(筆)古矢旬/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号巻頭

- 読書の敵たち(筆)大澤聡/『図書』岩波書店定期購読誌2021年9月号所収

- 宵の蒼(著)ロバート・オレン バトラー(訳)不二淑子/「短編画廊 絵から生まれた17の物語」所収 (ハーパーコリンズ・フィクション)

- 木村素衞――「表現愛」の美学 (再発見 日本の哲学)(著) 小田部胤久

- たまごのはなし(作・絵)しおたにまみこ