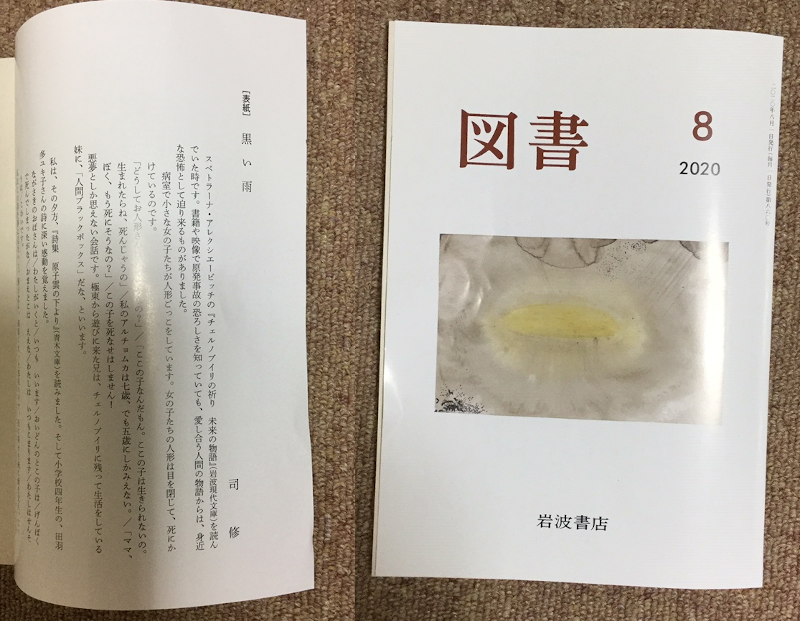

毎号の表紙《絵》を飾る司修さんの文章(表紙裏にあり)はいつもわたしの想像世界を凌駕してる。今月は『詩集 原子雲の下より』(青木文庫)の一篇、小四女児の詩を読んだ氏が、”この詩を夢に見たい”と思って、薄暗くなった夕闇の部屋で窓ガラスについた直径3ミリの染みを見つめていたそうな。真っ暗になってから、染みがやがて膨らんで・・・。

毎号の表紙《絵》を飾る司修さんの文章(表紙裏にあり)はいつもわたしの想像世界を凌駕してる。今月は『詩集 原子雲の下より』(青木文庫)の一篇、小四女児の詩を読んだ氏が、”この詩を夢に見たい”と思って、薄暗くなった夕闇の部屋で窓ガラスについた直径3ミリの染みを見つめていたそうな。真っ暗になってから、染みがやがて膨らんで・・・。

そんな文と絵に接してわたしは、迷わずその青木文庫の一冊(峠三吉ほか編・古書)をネット注文してしまった。ふふふ(・・・と微笑む内容ではないから申し訳ないとは存じつつ)。

今号の執筆陣のなかでとりわけ食指を動かしたのは、「古楽はいつだって新しい」(須藤岳史)と「ゴッホの《ひまわり》ーパリ編(上)」。楽器や絵画、そうした視聴覚に訴えるよみものは文字一辺倒の世界を突き抜けた愉しさをともなう。

あとがき(こぼればなし)は前号(7月号)につづいてやはりコロナ禍の影響に言及してるんだが、ペーパーレス化の加速格闘で「あらためて・・・紙は優しい」との感想にほっとする。この購読誌がいつの日かWEBオンリーになることを想像すると、さみしいから。